翻译自Karl Fogel在QuestionCopyright.org上的文章,原文地址:http://questioncopyright.org/promise/ ,转载请注明出处。

[这是QuestionCopyright.org的第一篇文章,也是关于我们的深入介绍,但如果你希望看一些简短的介绍,可以看这里,或者我们的FAQ。]

有一类人不会为唱片工业对于文件共享者随机起诉的策略感到吃惊:版权历史学家。他们早就知道了其他人正在慢慢发现的事实:版权与艺术家因作品而得到 收入无关,也绝不是为了支持创作者而设计,它是由发行商(更确切地说是出版商,包括当代的唱片公司。)设计并为他们服务的。但是现在,互联网给了我们一个 没有发售成本的世界,再为了支付集中发售的成本而限制分享变得没有任何意义。放弃版权现在不仅是一种可能,也是能够令人满意的。无论从经济学还是从审美学 观点上,艺术家和受众都可以获益。不再需要通过公司决策者决定哪些东西可以发售,有一个更细致的过滤过程,能够只根据个人功勋传播作品。我们会看到一个更 古老和更富有创造力的宇宙学的回归,人们可以自由的拷贝并借鉴其他人的成果,并成为正常创作过程的一部分,成为对他人原材料的致谢并进行改进的一种方式, 而以前关于艺术家需要版权维持生活的谎言将会被揭露出来,一直以来那都是借口。

然而一切都不会发生,如果这个行业有自己的方法。在三个世纪中,出版业努力模糊版权的真正起源,而不断提升版权是由作家和艺术家加发明的神话。即使 现在,他们还是永无休止的进行着强化针对分享的法律的斗争,期望所有国家必须服从最严格版权政策的国际条约,而最重要的是要确保公众决不会对这个系统的真 正受益者发出疑问。

这些努力的回报我们可以看一下公众对于文件共享诉讼的反应,虽然大多数人认为这个行业作的太过分了,但他们觉得那只是程度上的错误,他们还是认为唱片公司有正确的论点,只是为此诉诸了过多的武力。

为了阅读版权的真正历史,就要理解这种反应为这个产业谋取了完全的利益。唱片公司不会在意他们诉讼的成败,从长远来看,他们甚至不会期望消除文件共 享。他们有更大的目标。他们为保持人们的思想而战,也就是对于创造性作品的态度——必须有人拥有智力产品,并控制产品的复制。通过将这个问题置为一场对立 的战争,一方是困境中艺术家的,据称他们需要版权来支付租金;而另一方则是喜欢从互联网上下载歌曲和故事拷贝而不愿意付出公平费用的未开化的大众,这个产 业取得了令人吃惊的成功。他们已经成功地使用术语“剽窃(piracy)”和“偷(theft)”替代了更准确的术语“复制(copying)”——就好 像偷你的自行车(现在你没有自行车了)与复制你的歌曲(现在我们都有了)毫无区别。最重要的是,这个行业的宣传已经形成了一个寻常的观念:版权是创作者的 谋生手段——没有版权,智力产品的引擎就会停止,而艺术家会没有方法和动力来生产新的作品。

但是当我们近距离的关注一下历史,就会发现版权从来都不是创造力繁荣的主要因素。版权是16世纪英格兰政府审查制度的副产品,并没有作者起义并突然 要求防止其他人复制他们的作品;作者远没有将复制视作偷窃,他们更愿意把它当作一种恭维。大部分创作性作品会依赖于多种资金来源:佣金 (commissions)、教学工作、津贴(grant)和薪水(situation)。它们所作的是让一种特定的商业模型成为可能——集中发售的大规 模印刷——使得少量幸运的作品拥有更广泛的读者,并让发行商获取可观的利润。

互联网的到来,带来瞬时的、免费的共享,使得这个商业模型毫无用处——不仅是毫无用处,而且是版权所自称的把社会的完全利益排在第一位的障碍。禁止 人们自由的分享信息只维护了出版商的利益,尽管这个产业希望我们相信禁止共享事关艺术家的谋生,但他们的主张经不过简单的推敲。对于大多数艺术家,版权不 会带来任何经济利益。诚然,有少数明星——一些极富天分的——他们的作品由这个产业支持;他们获取了最大份额的发售投资,并产生了相当的巨大利润。这些艺 术家获取了比一般协议更高的份额,因为他们处在更强大的谈判位置。不出意外地,这些明星成为这个行业经常拿出来的例子,来证明版权带来的利益。

将这个小团体视作代表将会混淆市场营销和事实。在当前的分赃制度下,大多数艺术家与他们没有任何相似之处,而且永远都不会。这就是为什么在三百年后,故事还是那么老套,穷困的艺术家依然存在并活的很好。

出版行业的战斗是要维护版权被其支配的地位,而不是纯利己的工作,但它将一个明显的选择强加给我们。可以看着我们的大多数文化遗产被塞进了自动售货机,并卖回给我们——或者,让我们重新审视版权神话,找到另一条路。

第一部版权法是一部审查法,它并没有保护作者的权利,或者鼓励他们产出新的作品。在16世纪的英格兰,作者的权利没有任何危险,而印刷机(世界上第 一台复印机)的到来给了作家极大的动力。事实上,致使英国政府对于生产了太多的而不是太少的作品而感到关切,新技术导致太多煽动性的阅读材料在第一时间得 到广泛传播,而政府迫切需要控制印刷品的洪流,于是审查制度便和道路修建一样成为合法的行政职能。

政府选择的方法是建立私营部门审查员的行会,也就是伦敦出版商公司,他们的利润依赖于他们履行职能的效果。出版商们被赋予英格兰印刷业的皇家垄断 权,包括老作品和新作品,作为回报他们需要严格监控印刷的内容。他们的许可证使他们具有印刷的专营权,也允许他们查收未授权的印刷机和图书,甚至可以焚烧 非法印刷的图书。如果没有此类公司的登记,没有图书能得到印刷,而未经王权的审查或者出版商的自审,没有作品可以得到登记。出版商公司实际上成为政府私有 的盈利性信息警察部门[1]。

这个系统完全是为了维护书商和政府的利益设计,进入公司登记的新书会纳入某个公司成员的名下,而不是作者的名下。根据惯例,注册这个条目的人会取得“版权”,也就是出版这本书的专营权利,而其他公司成员则没有这个权力,而公司的助理法庭会解决侵权争议[2]。

这不只是早已存在的版权在形式上的最新表现,并不是以前作者正式拥有版权,而那时则被转移了出版商。出版商的权利是新出现的权利,尽管这建立在将垄 断权利长期赋予给行会作为控制方法的基础之上。在此刻之前,版权——作为一种私下保留,防止他人拷贝的原始权利——并不存在。如果有机会,人们可以很自然 的印刷他们喜欢的作品,现在的许多作品都是由于这类活动而得以幸存。当然,因为其潜在的损害他人名誉的影响、属于隐私信息、或政府认为其具备危险性和煽动 性的原因,也应当禁止分发特定的文档。但是这些原因只是关于公共安全或名誉损害,而不是关于财产所有权。也有一些例外情况,例如有一种特别权利(那叫做“ 专利”)允许对特种类型的图书的排他印刷。但直到出版商公司出现之前,并没有一个针对一般印刷的禁令,也没有版权是某个私有方合法财产的概念。

在大约130年中,政府和出版商的这种合作关系工作良好,出版商从他们的垄断当中获取利润,而通过出版商,政府运用了对信息传播的控制。在17世纪 末,由于重大的政治变化,政府放宽了审查政策,允许出版商的垄断过期。这意味着印刷品可以回到其以前的无政府状态,这当然是对出版商公司成员的一个直接的 经济威胁,他们已经习惯于拥有制造图书的垄断许可证。垄断权利的消亡对于长期压制的作者和独立印刷应该是一个好消息,但对出版商来说是一个灾难,而他们立 刻设计了一个策略以在新的自由政治气候中保留他们的地位。

出版商将其策略基于一项至关重要的认识,如果之后还想和出版集团一起工作:作者不能有发行他们自己作品的方法。写一本书只需要钢笔、纸和时间。但是 发行一本书需要印刷机、物流网络、原料和排版等先期投资。因此,出版商有理由认为那些希望写作的人会一直需要出版商的合作才能让作品广泛传播。他们的策略 充分利用这个事实,他们跑到国会并提供那时还十分新奇的论点,作者对他们所写的有与生俱来的所有权,此外,这种所有权能够通过契约传递给其他方,就像其他 形式的财产。

他们的论点成功的说服国会,出版商成功的避免了对于审查制度的憎恨,而新的版权源自作者,而他们知道作者对于将这些权利签署回出版商以进行发行并没 有太多的选择。针对细节还有一些司法上和政治上的争议,但最终,出版商论点的本质内容都得以保存,并成为英国成文法的一部分,第一部承认的现代版权法,成 文法安妮法案(Statute of Anne)于1709年通过,1710年生效。

安妮法案经常被视为版权的桂冠,它标志着作者终于获得了他们长期渴望的保护,即使现在,出版行业的法律论据和新闻稿中还是经常引用它。但是将其解释为作者的成功则公然违背了常识和历史事实[3]。 作者从来都没有版权,没有理由现在突然要求这种防止他们作品传播的自相矛盾的权利,他们也没有这么做。出版商专卖的消失只是威胁了出版社本身,安妮法案是 他们游说和斗争的结果。值得纪念的是当时Lord Camden所说的,出版商“…以请愿者的形式来到国会,眼中流着泪,绝望而无助;他们带来妻子儿女以博取同情,并诱导国会赋予他们法律的保障。”[4]为了让他们的论据更冠冕堂皇,他们提出版权本属于作者,能够以财产的形式出售给任何人——是人们期望的、正确的,虽然大多数情况下会出售给印刷者。

这个提议是一个精明的战术转移,因为国会也希望避免重建图书产业的集中式垄断,以及相伴的皇权审查制度。Benjamin Kaplan,哈福大学的名誉退休法律教授和令人尊敬的版权学者,简洁描述了出版商的地位:

…出版商用事实证明,如果没有针对剽窃的保护,他们就不能生产脆弱的商品图书,并鼓励有学识的人来编写这些书…很明显这个权利可以追溯到作者权这个 源头,但是在重视它之前,我们需要注意,如果印刷作为一项产业没有回到一些垄断手中时——如果法案是一种“普遍的专利”——那么一个[合法的]起草人一定 会很自然的用书中的权利这一术语,并从此以作者的初始权利进行表达。起草人一定已经意识到了这个权利会立刻通过授权传递给出版商,也就是,就像以前通过购 买手稿的方式。… 我想这接近的真相是,出版商已经看到了将作者的利益和自己绑定到前台的策略优势,而这个策略影响了这个法案的基调。[5]

安妮法案,在一定的社会背景产生,是版权法的确凿证据。在其中,我们可以看到现代版权的全部组织,除了未加伪装的形式。有一个版权作为财产的概念, 但它实际上是出版商的财产,而不是作者的。有一个有益于社会的概念,就是可以鼓励人们写书,但是没有证据证明没有版权就不会写书。在一定程度上,出版商的 论点是他们不能负担在没有针对竞争者的保护下印刷图书。此外,如果被赋予无限制的印刷权利,则不能依赖印刷商忠实的复制作品。推论是,他们暗示如果没有预 期和可靠的发售,作者将生产较少的新作品。

考虑到当时的科技水平,他们的论点并非没有道理,制作一份印刷品的完美拷贝无论如何也需要访问原来的印刷和排字;如果是为了鼓励可靠的复制,那么一 个单独持有者的版权系统有一定的道理。实际上现在出版商必须为额外的印刷权向作者支付(实际上,出版商以前已经为作者支付,只是确保作品的完成和交付)。 成功的将新权利出售给印刷厂的作者对此没有特定的动机去抱怨——实际上,我们很少听到作者不够满意。作者版权的巩固很可能促使了光顾读者这一种作者的收入 来源的减少[6],甚至让一些作者,虽然一直都是小部分,只能通过出版商分享给他们的版税养活自己。一个版权在一定时间只属于一个当事人的事实,也防止了增殖和分歧变种,那也许是比剽窃更让作者恼怒的事情。

但是整个历史记录非常清楚:版权为发行商设计,它是为了帮助发行商而不是创作者。

这个秘密是现在的版权游说者绝不敢大声说出的,一旦承认它,随之产生的版权法的真正目的也明显变得尴尬。安妮法案只是开始,在赋予了版权必须存在的 前提后,英国政府发现他们已经深深陷入扩展版权范畴的压力。在接着发生的法律传奇中,重要的不是某一段法律或裁定,而是原告的身份:他们只是那种稳定的、 不变的商业利益,能够在数十年中支持诉讼和游说——换句话说,他们是出版商,不是作者。他们提出作者版权完全出于商业利益,只是审查制度为基础的特权被剥 夺之后的精神寄托。当发现这个策略明显有效后,他们便到处游说来加强版权。

现在的模式还是如此。无论美国议会何时扩展版权的范围或术语,都是由于出版业的压力。游说者有时候会拿出明星作家或艺术家的例子作为展示,用一副人 类面孔来表示产业努力的本质,但事实非常清楚。你只要看一下谁在为律师和游说者付费,谁的名字出现在法庭的诉讼事件表上——出版商。

整个产业数世纪中为了实现强大版权法的斗争不仅仅是自身的瓜分领地,而且是技术条件的很自然的经济反应。印刷机的效果,以及之后出现的模拟录音技 术,使得创造性作品与他们的分发方法不可分割,作者需要出版社就像电需要电线。在经济上接触读者(或听众)唯一可行的方法是批量印刷:一次处理数千相同的 拷贝,然后物理上运输到不同的分销点。在同意这种投资之前,出版商自然希望从作者那里购买或租下版权,也自然会到政府那里游说最强的版权权利,更好的保护 他们的投资。

这里没有事情是天生开发出来的;它只是简单的经济意义。从商业角度,一次印数是一件令人恐惧和充满风险的项目。它包含高昂的物理介质(纸浆、磁带、 乙烯唱片或光盘),还有复杂、昂贵的将内容刻录到介质上的机器的预先投入。还有看不到的对原版拷贝的核对投资:因为一份有瑕疵的原版会减少整个运作的价 值,出版商和作者都会为出版之前生成优雅的、无错误的作品版本而遇到相当大的困扰。这里增量或渐进过程的空间很小;作品必须在公众看到它之前达到近乎完 美。如果漏掉了任何错误,至少在下次印数这个过程重新开始之前,它们必须容许出现在最终的产品中。出版商必须议价和组织发售渠道,这不仅仅是记录帐务,而 且是要支付运输集装箱的卡车和火车的物理开支。最后,如果还不足够,出版商还需要在市场营销和宣传上花费更多的钱,最好至少能赚回所有的开支。

当意识到这些都发生在获得任何收益之前时,就不会为出版商如此努力的为版权争辩感到惊讶了。出版商的初始投资——就是他们的风险——在任何单独作品 中都非常巨大,在经济范畴,比作者的还要大。作者本身并没有对于控制拷贝的内在意愿,但是出版商希望如此。在一个充满出版商版税支持的市场部门、作者的世 界上当然更加需要出版商,对于分发收益的关注不可避免的导致了一场军备竞赛的熟悉逻辑。

互联网的到来从根本上改变了这种平衡。再强调互联网是和印刷机同样重要的革命性进步已经多余,它确实是。但是它的革新是不同的方式,印刷机让一本书 变成数千本变成可能,但是这些书还是需要从出版社运送到读者手中。物理图书不仅仅是消费内容的媒介,它也是传递给消费者的媒介。因此,一个出版商成本被分 摊到了分发拷贝的数量上。在这种情况下,向每一位读者承担一部分分发费用是正常的。毕竟,每个用户都要或多或少的为她自己的成本负责。如果图书(或拷贝) 在她手中,它一定是通过某种方式得到,意味着有人为这本书的到达付出了费用。将所有的成本除以拷贝的数量,再加一些利润,然后你可以大体得到一本书的价 格。

但是现在,内容分发通过的媒介可以与其最终消费所在的媒介毫无关系,数据可以通过电线传输,从本质上讲没有成本,在另一端,用户可以以她自己能承担的质量的成本打印拷贝[7]。此外,占有母版已经并不重要;实际上,母版这个概念本身已经没有任何意义。虽然制作印刷作品的完美拷贝非常困难,但是制作一个损坏或删节的拷贝非常容易。同时,制作数字作品的完美拷贝稀松平常——制作一份有瑕疵的拷贝则需要额外的工作。

尽管实践中会为每一个拷贝支付同样的费用,不考虑制作了多少拷贝或谁制作了拷贝,但现在这是毫无道理的了。生产和分发作品的成本现在已经从本质上被 修正,无需与拷贝数量成比例,从社会视角,每个超过首先将作品产生的必要金额(如果有的话)的美元都是浪费,事实上那也是作品传播能力的阻碍。

互联网做了一些出版商公司永远不希望的事情:它让他们的论点成为可试验的假说,如果没有集中式的出版社为作家出版作品,他们还会继续创作吗?只要稍 许看一下互联网就可以得出答案:他们当然会。计算机用户喜欢在家下载音乐并制作CD,虽然很慢,但是不可避免,音乐家也开始乐于发布音轨并提供免费下载[8]。 许多小说和非小说的短作品也出现在网络,要求打印和装订整书的情况很少,只是因为这样做的设备还是有点贵。这些设备的价格正在稳定的下降,复制商店的普及 只是一个时间问题。从分发的角度看,音乐和文本根本没有任何区别。随着打印和装订技术变得更加廉价,作家会更清楚地发现他们和音乐家有相同的选择,结果将 一样:将会有越来越多无限制的由作者所做的素材。

有一些人会辩说作家不一样,他们比音乐家更依赖版权。毕竟,音乐家可以去表演,因此可以通过免费的录制间接获取利益——更好的曝光可以获得更多的表 演机会。但是作家不会表演;他们只能从作品中获得读者,而不是本人。如果他们能够获得收益,而又不会让他们的作品包含人为的不足,他们会做吗?

试想一下最简单的场景:你走到临近的打印商店,并让他们打开你所要图书的网页,几分钟之后,店员带着刚打印并装订好的图书回来了,离开互联网,他打电话说明了销售额。

“一共8美元,你愿意支付作者建议的一美元捐赠吗?”

你会说是吗?或许你会,或许不会——但是可以注意一下进入博物馆的自愿费用,通常人们会支付它,这种变化也会在打印商店发生。如果已经打开了钱包, 并认为有一个好的理由,大多数人会乐于在付出较大的金额之后再付出额外的一小部分。如果人们未能够做出他们所期望的小的资源捐助,常见的一个原因是不方便 (写支票、放到邮件里等等),而不是钱。但是即使只有一半,或者更少的读者做出这样的捐助,作者还是能够得到比传统版税模式下更多的收入,此外,可以尽情 享受成为分发过程中读者的同盟,而不是敌人。

这不仅仅是唯一可能的系统,它可以与其他系统并存。如果对自愿捐助不够确定,可以考虑其他的方法:“资金和发布(Fund and Release)”系统(也称为“门槛承诺(threshold pledge)”系统[9])。 这个系统设计用来解决经典的分发经费问题,在这个系统中,在掏钱之前,每个捐助者都希望其他人也会捐助来恢复信心。在资金和发布系统下,充满期望的创作者 会为新作品陈述生产作品所需的资金——这是“门槛”。无论能收到多少金额,一个中介组织会在公众中收集承诺。当总承诺金额达到门槛(或者超过一定的标准百 分比,用来记录和风险承担),这个中介与创作者签订协议,而承诺被收集起来。只有获取了达到期望结果的足够的钱,才会让某人去实际为此工作。中介在契约中 保留资金,根据商定的日程支付给创作者,资金的最后一部分在作品完成并交付大众后支付,这个大众不仅指的是捐助者,而是全世界。如果创作者不生产,则将钱 退回给捐助者。

资金和发布系统有一些有趣的特性是垄断版权为基础的市场所没有的,世上的每个人都可以免费得到因而产生的作品。然而作者也为生产作品的获得收入;如 果她需要更多,她可以要求更多并看整个市场能否负担。那些选择支付的人都会支付自己满意的价格,不会更多。最终,捐助者没有任何风险——如果从来没有达到 阀门,也没有人实际支付。

不是所有的方法都是这样令人愉快的高尚气概,当然,在很多年之前,成名作家Fay Weldon受人瞩目的接受了Bulgari珠宝的钱来撰写一部显著描写Bulgari产品的小说。她这样做了,书名是“The Bulgari Connection”。这本书最初是作为执行公司功能的限量版本发放的,但是在写完后,Weldon把它带到出版社进行了普通的发行。这是不是意味着以 后我们应该仔细检查所有的创造性作品,从中寻找潜在的公司赞助的迹象,或许会,但是这也不是新事物了——产品安置在传统的版权下就发明了,而且那时就已经 很成功了,就像它可能在其他地方一样。版权不是公司赞助的原因,也不是解药,指望出版行业成为去商业化的动力非常毫无关系的奇怪。

这是没有版权的情况下支持创造性工作的方法的例子,也有许多其他的方法[10];甚至许多是互联网还不方便的 时候出现的,例如直接的微支付。无论哪个艺术家使用哪个模式并不重要,重要的是在进行小额支付的时候要顺畅,作者会在需要的时候会寻找方法让这种支付发 生。倾心于将市场作为任何事情的解决方案的经济学家一定会喜欢这种可能性(但是,可以预测的,许多不是,因为他们憎恨所有不正统的东西)。

为了一瞥将来,不仅可以看网络音乐家,也可以看一下软件,当前自由软件运动的繁荣可能是我们后版权世界最好的例子。自由软件(也称为“开源”)是 Richard Stallman的一个构想,他认为可以通过故意的反转版权发布软件。没有禁止分享,软件的许可证明确的允许和鼓励分享,许多其他人也立刻理解了他的主 意,而且因为可以没有限制的分享和更改其他人的程序,他们很快生产了许多工作的代码。

有预言说这些最初的成功很快会因为软件的规模、复杂性、集中化需要以及维护的等级化组织而走向失败,不仅仅是创始人,自由软件运动的发展的是如此迅 速,即使它的参与者都惊讶,似乎没有停下来的迹象。它所生产的软件在功能上已经可以匹敌私有市场中的对应软件,自由软件广泛使用在银行、公司和政府,以及 个人计算机用户中。运行自由Apache网络服务器的站点比其他网站服务器的总合还要多,自由操作系统现在是操作系统市场中增长最迅速的。尽管有一些作者 会为他们的工作得到支付(毕竟,他们的服务为使用软件的人带来了帮助,许多用户希望为此付费),还有一些资源提供他们的实践。每个软件项目都有自己存在的 理由,每个程序员都有其作出贡献的原因。但是累计效用是对版权正当理由的直接炫耀:一个兴盛的社区,有许多没有施加版权的智力产品,就像对等的主流一样那 样获得同样地结果。

根据传统版权的辩解理由,这都不会发生。软件本质上是在公共领域;它的版权主要用来识别最初的作者,在某些情况下防止任何人安置一个更严格的许可 证。作者会放弃所有专营权,除了对于作者识别的权利。他们自愿回到没有版权法的世界:他们执行没有版税,并且对于他们作品的发行和更改没有任何限制。软件 的许可证让所有人自动具备使用和重新分发的权利,你可以简单的开始分发拷贝,不必通知任何人或获取许可。如果你希望修改它,你可以自由的这样做,你甚至可 以出售它,尽管可能不会支付很多,因为你要同许多手握同样没有成本的货物的人竞争。一个常见的模型是鼓励人们自由下载软件,而是出售技术支持、培训和定制 服务。这些模型都不是梦想,他们都是现在有利可图商业的基础,为真正的程序员支付具有竞争力的薪水以在自由软件中工作。但关键的不是人们因为被支付才去这 样做——有一些是,但是许多不是,可无论如何还是写了。关键是每年都有大量自由软件被生产和维护着,即使按照软件产业的标准也是非常迅速的增长率。

如果这个现象只孤立存在于软件,那么它可以解释为脱离常规——软件是不同的,程序员都是支付过高了,等等。但是不仅仅是软件;如果你仔细看一下,在 任何地方都有一些迹象。音乐家开始在线发布可以自由下载的音轨,互联网上大量可以自由获取的作品——开始时是参考和非小说的作品,但是现在包括小说和诗歌 ——很久以前已经通过了可测性。软件与其它形式的信息没有根本上的区别,就像诗歌、歌曲、图书和电影,都可以通过数字传播。可以拷贝一部分或整体;可以截 取片断用到其它作品;可以编辑和修改;甚至可以被讽刺。

放弃版权走的最远的是软件主要因为程序员是最早接触互联网的一群人,而不是因为软件本身的特性。逐渐的,其他领域的创作者也会意识到他们也可以在没 有出版商或集中发售链的支持下散发他们的作品,通过简单的允许自由的拷贝。而且越来越多的,他们选择这样做,因为他们不会失去任何东西,因为他们能失去的 东西很少,而且因为这是他们的作品寻找欣赏受众的最简单的方法。远非特别依赖于版权法,创作者通过放弃版权龙垄断得到了更多。

即使是在早期阶段,这种趋势也催生了一个明显的问题。如果不是确实需要版权来激励原创,那么他现在服务的目的何在?因为版权现在已经很明显并不存在 了,我们现在不会再发明它。我们刚刚完成我们自己的巨大印刷机(互联网),扮演了交流设备的角色,不经意的让钱在人们之间方便的传递。共享现在是世界上最 自然的事情,艺术家被描述的受到损害是错误的,成千上万新作品的的以出现,受到了其作者的赞誉和完全认可,并可以自由的获取。如果有人准备主张如果没有立 刻建立一个严格控制谁可以拷贝什么的系统,创造力会迅速枯竭,我们有理由把它当作一种精神失常。当然,可以通过更外交化的语言,这是版权游说者敦促更强法 律的主张。

在这里创造力并没有处于危险,出版行业甚至也默认了现在是更甜蜜的时刻。尽管出于公关的目的,行业领袖会象征性的宣称版权是贫穷艺术家谋生的需要, 他们最详细和显著的言论通常是关于版权的商业效果。世界上最大的唱片公司环球唱片集团(Universal Music Group)的Larry Kenswil,在2003年1月5日的纽约时代的一篇关于数字拷贝保护模式的文章中被提及,他说“你不是购买音乐,你是购买了一个钥匙,那是数字版权管 理所作的:它使某个商业模型可行。”

很难想象一个更简洁的行业信条陈述,他不妨说:“这是版权所作的:它使某个商业模型可行。”

不幸的是,这个行业里不是所有的都宣传象Kenswil一样直接和诚实,例如,美国唱片行业联盟在他们的网站“http://www.riaa.org/”上这样解释版权:

作为音乐家你不需要一个律师,但是你需要知道一个法律术语——版权。对所有的创造性艺术家——诗人、画家、小说家、舞蹈家、导演、演员、音乐家、歌手和曲作家——这个术语事关重大。

对所有的艺术家来说,“版权”不仅仅是知识产权法中防止未授权复制、表演或分发创造性作品的术语。“版权”对他们意味着磨炼技艺、试验、创造和昌 盛。这是一个极为重要的权力,在几个世纪中,艺术家为保护这个权力而斗争;这类艺术家有约翰.米尔顿、William Hogarth、马克.吐温和查理.狄更斯。马克.吐温为了保护他的权力旅行到英格兰,而查理.狄更斯则为同样的目的跑到美国。

认出来了吧?这直接就是出版商剧本中的一页——是版权神话的公开复述,包括了对单个作者的引用,有计划的唤醒挣扎中的艺术家的支持,为他们艺术的正 直而勇猛的斗争。很明显,历史中所有那些在没有版权的情况下成功的艺术家并没有包括在RIAA关注的“所有创造性艺术家”中。出版商将作者当作陪衬的使 用,在18世纪英国国会和现在没有什么区别,Patterson教授对此作出了注解:“他们[出版商]的论点意图唤起对于作者的同情(很轻易的忽略了他们 对造成作者这种困境的作用)并回避了正确的逻辑和道理。”[11]。

RIAA在下一个段落对于版权的介绍更加错误,这是一个摘要——完全的摘要——介绍了版权法的起源,不可避免的用很重的历史学韵律描述,但却丢掉了事实:

版权法都开始于“安妮法案”,世界上第一部版权法由不列颠国会于1709年通过,尽管保护艺术家权力的原理早就具备。猛一看,它只是干瘪的历史,但是从此以后就有了建立的判例和版权的保护,大量时间、努力和金钱已经花在了整个世纪的合法性斗争当中。

这段对版权令人窒息的总结等同于“哥伦布(Christopher Columbus)航行到美洲并证明地球是圆的,并和印度人交上了朋友。”是的,很多钱确实花在了法律斗争中,但是RIAA小心的没有说出谁花了这些钱, 也没有进一步阐述据说早于这些进展就存在的“保护艺术家权力的原理”。

他们网页的其他部分继续一脉相承,包含了太多删节、错误描写和完全的谎言,让我们难以想象经过稍许研究的人能够写出这样的内容。它基本上是低劣的对于他们正在进行着的争论的舆论支持,他们要确保公众会将版权视作象热力学定律那样的文明基础。

RIAA也沉溺于现代版权游说的另一种受欢迎的策略:将非法拷贝与不相关的,而又更严重的对于剽窃的攻击等同起来。例如,(现在是前任的)RIAA主管Hilary Rosen过去经常在学校和学院中演讲,劝阻学生用行业的观点看待信息所有权,这里是她提供的例子:

类推法确实非常好。我问他们“你们上周做什么了?”他们会说写某方面的论文,接着我就问他们“噢,你在写论文,你得到一个A?你会介意某人拿你的论文也得到A吗?会让你厌恶吗?”所以说对切身感受的投资会得到好的回应。

既然复制CD的人们一般不会用自己的名字替换艺术家的名字,让我们问一下Hilary Rosen应该问得问题:“你是否介意有人到处展示你的论文拷贝,这样别人会从你所写的东西获益,而且看到你得到了A?”当然,学生们会回答“不,我们当 然不会介意,”这不是Rosen希望听到的答案。

RIAA只是在宣传中如此笨拙,他们的信息从本质上与版权行业的其余部分提供的完全相同,都是要保持持续不断的敲打着警告,那就是线内容共享将会剥 夺创作者的声望和他们的创造能力,尽管有巨大的证据证明版权从来都不会提供任何可能性,而且他们在没有版权的时候也会很快乐的继续创作,只要他们能找到合 适的分发作品的方法。如果按照我的方式描述,这场战斗听起来毫无害处或很愚蠢,但是因为他们是为生存而战,又由于有大量的资金和老练的宣传部门,出版商成 功的以令人吃惊的程度修整了公众舆论。参考一下这个可怜的女人,2003年9月11日的国际先驱论坛报(International Herald Tribune),一篇关于RIAA文件分享诉讼的文章:

一个女人从唱片行业联盟收到了一封传票,说她努力向13岁的儿子解释为什么文件分享是错误的。

“我说,‘假定你写了一首歌,一个著名的摇滚组合唱了它,而你没有得到支付’”母亲说,因为法律地位的原因拒绝透漏姓名。“他说:‘我不在乎,那样很彪悍。’”他们都还在不在乎金钱的年龄。

母亲说她对拿走别人的歌和剽窃学校的论文有不同的比较结果。

(人们只能希望敏感的13岁孩子能保持自己的头脑,而许多周围的人明显失去了这些。)

依然保持同情的公众与财富的组合很不幸的允许版权产业运用危险的影响达到立法的级别,结果是令人不安的趋势:互相加强的物理和法律障碍,虽然表面上 是与非法拷贝斗争,却不可避免的影响了所有的拷贝。通过计算机硬件,而不是通过可延展和可替换的程序强加的数字拷贝保护模式不断增多,拥有内容的同一个公 司也会生产这种硬件以便分发。你是否从Sony购买过CD?来自Sony音乐部门的CD如何?同一个公司,左手知道右手作什么。通过政府合作,这种组合更 是日益强大。在美国我们现在有一个法律——数字千年著作权法案(Digital Millennium Copyright Act)——将回避数字保护模式、或者制作帮助其他人回避数字保护模式的软件的行为视作违法。不幸的是,由于许多硬件和软件自动铭记它生产的所有媒体的此 类模式,这种行为有效的遏制了授权拷贝和许多其他在当前版权法下可能导致“不能使用”类型的活动。

要理解这种副作用绝不是偶然情况很重要,而出人意料的后果是这成为保护艺术家的另一种方法。在一定程度上,他们是这个策略的主体部分,而实际上,这 个策略对于鼓励创作毫无作用。宣传运动、法律和硬件“保护”这个产业三叉戟努力的目的很简单:防止互联网的这种试验从执行到实现。任何在拷贝控制概念中深 入投资的组织都不希望看到这样一个系统出现,让拷贝象点鼠标那么容易。在某种可能的程度,这类组织会希望看到同样的每拷贝支付的模型,就像我们几个世纪中 所用的,尽管信息的物理基础已经让每拷贝支付没有任何意义。

尽管版权游说者成功的让新法律通过,甚至赢得了几场法庭诉讼,但这些胜利基于崩溃的基础。社会还会继续相信版权神话多长时间,版权概念的发明是为了 让创造性工作成为可能?这个神话还在维持着,因为它至少还有一丁点真理:尽管版权不是作者创造的,不是为了保护他们,但它确实帮助了许多原创作品的分发。 此外,还是有许多出版商(通常是小型或个人拥有的)按照令人景仰的文化意识工作,有时候甚至会不惜金钱的损失出版他们认为有价值的东西。但是因为他们还是 受大规模印刷的经济限制,最终都依赖于版权。

不会有出版行业和公开复制之间的戏剧化战争,自然也没有什么高潮、结局和走出尘埃的胜利者。相反,他们所能看到的——是已经看到的——是创造性工作 的两条并行流的出现。在每一天,都有更多的人出于他们自己的意愿,因为各种各样的原因加入自由流。有一些人会享受没有看门人的事实,没有人为的障碍,一个 作品可以因个人功勋和众口相传而成功:尽管无法阻止传统的营销技术应用到自由流中,但对此能做的投资很少,而众口相传和同级评审网络会在那里起更重要的作 用。有一些人从私有领域转型到自由流,在自由领域发布部分作品作为广告或者试验。有一些人则发现他们无法在私有领域获得成功,不妨公开他们所拥有的东西。

随着自由流材料的丰富,它的瑕疵就会逐渐消失。出版的作者和未出版的作者过去的区别是你能获取前者的图书,而不能得到后者的。被出版具有特别的意 味,它具有名望的氛围;它暗指了有人鉴定了你的作品,并给了它一个由来已久的认可标签。但是现在出版和未出版的区别被缩小了,不久以后,被出版只意味着编 辑发现你的作品有价值进行大规模印刷和市场营销运动。这会影响作品的流行,但是不会从根本上影响其存在性;会有许多“未出版的”但是有价值的作品,缺乏出 版的门第不会被认为是作者的一个打击。尽管自由流不会使用传统的版权,但是它也做过观察并强加非正式的“信用权(credit right)”。作品会自由的被拷贝和被通过出处摘录——但是对于信用权的窃取通常可以很快检测到,并受到公开谴责。使制作拷贝容易的同样机制也使得剽窃 非常困难,当通过Google搜索可以很容易找到最初的出处,很难偷偷的使用其他人的作品。例如,老师现在会例行在Google搜索他们怀疑学生剽窃的代 表性语句。

面对这样的竞争,私有流不能永远存活。版权法的废除是可选的;这里真正的动力是创作者可以自由的选择使用非限制的版权发布他们的作品,因为他们喜欢 如此。从某种意义上说,很明显所有的有趣的事情发生在自由流,人们很快会停止沉浸在私有流。版权法或许还会正式的存在与图书,但是在实践中它将会逐渐衰弱 并废弃。

或者,我们可以袖手旁观,并让这个进程停下来,通过允许制造商创建硬件“保护”来干预我们正当拷贝的能力;通过允许版权游说者俘获我们的立法机关, 达到我们必须一直要警惕版权警察追铺的程度;通过对于使用自由流并发挥完全潜力的犹豫,因为对于什么是版权我们已经被传授了一个错误的故事。

我们可以,如果我们选择,拥有一个存在“绝版”或“稀有图书”概念的世界不仅是已经过时,而且实际上毫无意义。我们可以生活在多产和充满活力的花 园,全是不断进展的作品,由渴望公开的人创建,而不是由出版商的市场研究决定。学校再也不会因为每拷贝的价格是由出版商设定的而被迫停留在过期的教科书 上,而你的计算机会一直有与朋友分享的歌曲。

达到那个目标的方法是质疑版权神话,版权不是偷窃,也不是剽窃,那是我们在版权发明之前的几千年里我们所做的,我们可以再做一次,只要我们不会因为从16世纪以来的审查制度的老旧残余而裹足不前。

本文按照自由版权发布,可以无限制的重新发布、摘录和修改,如果你发布了修改的版本,请调整对应的出处。

参考

[1] 这个事件可以在任何版权史中看到,就其合法含义的一个不错在线资源是“版权和作者的‘排他权’(Copyright And `The Exclusive Right’ Of Authors)”http://www.lawsch.uga.edu/jipl/old/vol1/patterson.html, 知识产权期刊(Journal of Intellectual Property), Vol. 1, No.1, Fall 1993,作者是乔治亚大学的Pope Brock教授、知名版权学者Lyman Ray Patterson。他对于最早版权的简要和揭露的描述:

导致了17和18世纪成形的事件,盎格鲁美国人的版权历史中的事件是1556年菲利普和玛丽为出版社公司授予了许可证…这个许可证给了出版商权利制 作用于管理“艺术或神秘”的“条例、规定和法令”,以及搜查非法出版物和图书的并“扣押、获得并焚烧上述图书或事物”,或者他们已经印刷或将要印刷的违背 法令、条例和声明的任何东西的权利…

焚烧不愉快的图书的权利会对君王有益(一种针对非法出版的武器),而且是出版商的福利(一种针对竞争的武器)。焚书权因此显示了许可证的真实动机,为了保护出版商在这个不确定的世界中作为出版业警察对君主的忠诚.

[2] “从容看待版权(An Unhurried View of Copyright)”, Benjamin Kaplan Columbia University Press, 1967, pp. 4-5.

[3] Patterson,在[1]走的更远“版权的法定描述是作者的版权,然而这也是一个历史谎言。”

[4] Kaplan, p. 6.

[5] Kaplan, pp. 7-9.

[6] “印刷500年(Five Hundred Years of Printing)” pp. 218-230, S. H. Steinberg, Penguin Books, 1955, revised 1961

[7] 当我开始这个文章时,我假定这种进展离商业可行性还有许多年,但是我错了:根据要求印刷服务newspaperkiosk.com已经建立并运行。

[8] 可以看一下www.mp3.com的例子。(尽管它所提供的大多名义上的是有版权的,但那只不过是一种合法的反射动作。音轨本就有意自由下载、倾听和分享——也就是人们的一般做法。)

[9] 这本书的最初名称为“阀门承诺”系统,然而strayform.com的Brandt Cannici,独立的完成了同样的系统,用了更好的名称“资金和发布”,而我现在使用这个名字。

[10] 一种资金技术的描述,可以咨询其他人。可以看一下John Kelsey和Bruce Schneier的“街头表演协议和数字版权(The Street Performer Protocol and Digital Copyrights)”,在http://www.firstmonday.dk/issues/issue4_6/kelsey/。

[11] Patterson; 见[1].

推荐阅读

译者注

- 本文中出现的出版商一词,在原文中有两种。一个是Stationers,特指英国版权法案创立时起到出版商作用的机构;而另一个就是常见的publisher。因为汉语没有区别,所以统统翻译为出版商。

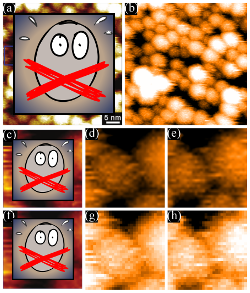

A band of researchers has been tirelessly trying to demonstrate that a body of scientific work which rests on a paper from over 10 years ago is completely wrong. The only problem is, their argument isn’t being allowed to stand or fall on its merits — instead, copyright restrictions are interfering with their ability to make their case at all.

A band of researchers has been tirelessly trying to demonstrate that a body of scientific work which rests on a paper from over 10 years ago is completely wrong. The only problem is, their argument isn’t being allowed to stand or fall on its merits — instead, copyright restrictions are interfering with their ability to make their case at all.